Onboarding Digitalisierung: Automatisierte Dokumentenerfassung im Mitarbeiter-Onboarding

Was ist Mitarbeiter-Onboarding?

Mitarbeiter-Onboarding ist der Prozess, bei dem neue Mitarbeiter in ein Unternehmen integriert werden. Es handelt sich um eine wichtige Phase in der Karriere eines Mitarbeiters, da sie die Grundlage für seine zukünftige Leistung und Zufriedenheit im Unternehmen legt.

Ein gut strukturierter Onboarding-Prozess hilft neuen Mitarbeitern, sich schnell in ihre Rolle einzufinden, die Unternehmenskultur zu verstehen und produktiv zu werden. Unternehmen, die in ein effektives Onboarding investieren, profitieren von höherer Mitarbeiterbindung und gesteigerter Produktivität.

Definition und Bedeutung von Mitarbeiter-Onboarding

Mitarbeiter-Onboarding ist ein wichtiger Teil des Personalwesens und umfasst alle Aktivitäten, die erforderlich sind, um neue Mitarbeiter in das Unternehmen zu integrieren. Es handelt sich um einen Prozess, der die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern in die Unternehmenskultur, die Prozesse und die Teams umfasst.

Ein effektives Onboarding-Programm stellt sicher, dass neue Mitarbeiter die notwendigen Informationen und Ressourcen erhalten, um erfolgreich zu sein. Dies umfasst nicht nur die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch die Integration in das soziale Gefüge des Unternehmens. Eine gelungene Einarbeitung trägt maßgeblich zur Zufriedenheit und langfristigen Bindung der Mitarbeiter bei.

Die Rolle von HR-Tools im Onboarding-Prozess

HR-Tools spielen eine wichtige Rolle im Onboarding-Prozess, da sie die Automatisierung von Aufgaben und die Bereitstellung von Informationen für neue Mitarbeiter ermöglichen. Sie helfen auch bei der Verwaltung von Onboarding-Prozessen und der Überwachung von Fortschritten. Moderne Onboarding-Tools bieten Funktionen wie digitale Checklisten, automatisierte Erinnerungen und zentrale Dokumentenverwaltung, die den gesamten Prozess effizienter gestalten.

Durch den Einsatz dieser HR-Tools können Unternehmen sicherstellen, dass alle notwendigen Schritte im Onboarding-Prozess eingehalten werden und neue Mitarbeiter eine konsistente und positive Erfahrung machen.

Effizienz durch KI und Digitalisierung

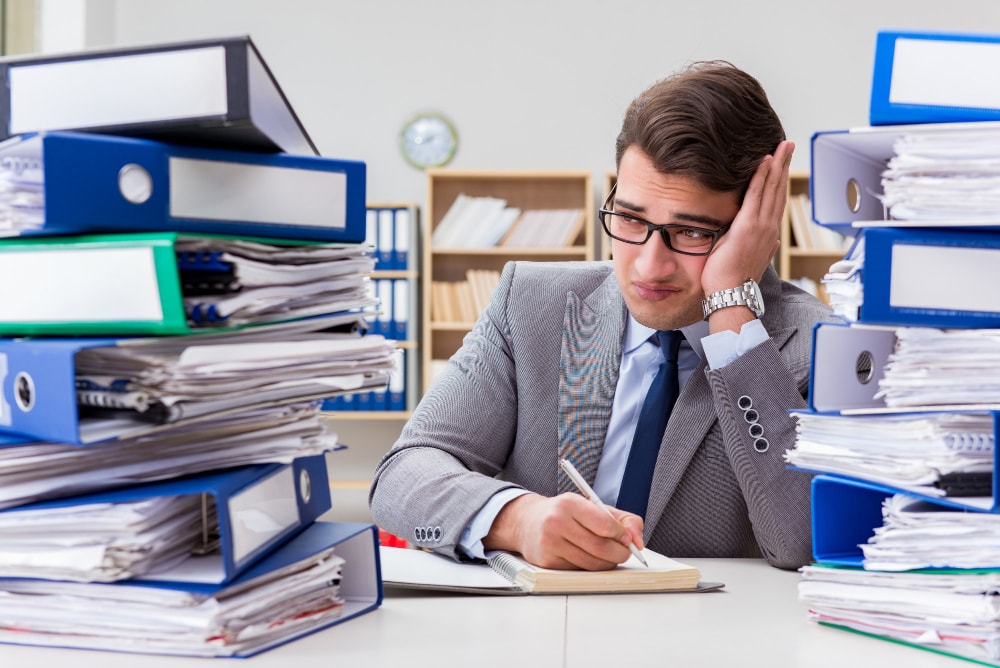

Das Mitarbeiter-Onboarding ist ein entscheidender Prozess in jedem Unternehmen. Ein strukturiertes Onboarding-Programm sorgt nicht nur für eine schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter, sondern trägt auch zur langfristigen Mitarbeiterbindung und Produktivität bei. Dennoch kämpfen viele HR-Teams mit ineffizienten Abläufen, manueller Dateneingabe und fehleranfälligen Dokumentationsprozessen.

Hier setzt die automatisierte Dokumentenerfassung an: KI-gestützte Lösungen reduzieren den Aufwand, minimieren Fehler und optimieren den gesamten Onboarding-Prozess.

Herausforderungen im Onboarding-Prozess – Wo Optimierungsbedarf besteht

Der Onboarding-Prozess ist ein essenzieller Bestandteil der Personalverwaltung und entscheidet maßgeblich darüber, wie schnell sich neue Mitarbeiter in einem Unternehmen integrieren. Gerade in Branchen mit hoher Personalfluktuation, wie der Lebensmittelindustrie, dem Einzelhandel oder im Dienstleistungssektor, stellt das Onboarding eine große Herausforderung dar.

HR-Teams stehen dabei unter hohem Druck, neue Mitarbeitende schnell und fehlerfrei in das Unternehmen zu integrieren. Doch zahlreiche Faktoren erschweren einen reibungslosen Ablauf.

Hoher manueller Aufwand – Zeitintensive Datenerfassung

Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf manuelle Prozesse, wenn es um die Erfassung von Mitarbeiterdaten geht. Neue Mitarbeitende müssen verschiedene Dokumente einreichen, darunter Personalausweis, Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer und Bankdaten. Diese Informationen werden in vielen Betrieben noch händisch erfasst und in verschiedene HR-Systeme übertragen.

Das bedeutet für HR-Teams einen enormen Aufwand und führt häufig zu Fehlereingaben, die sich später negativ auf die Lohnbuchhaltung, die Versicherungsdaten oder die digitale Personalakte auswirken können.

Gerade in Unternehmen mit vielen neuen Mitarbeitern oder saisonal bedingtem Personalwechsel verschärft sich dieses Problem. Das manuelle Onboarding bindet wertvolle Ressourcen und führt dazu, dass sich der gesamte Einarbeitungsprozess verzögert.

Fehlerrisiko – Unstimmigkeiten in den erfassten Daten

Ein weiteres zentrales Problem im Onboarding-Prozess ist das hohe Fehlerrisiko, das mit der händischen Datenerfassung einhergeht. Tippfehler oder falsch übertragene Informationen können dazu führen, dass ein neuer Mitarbeiter nicht korrekt in die HR-Software aufgenommen wird. Dies kann wiederum schwerwiegende Folgen haben:

- Probleme bei der Lohnbuchhaltung: Fehlerhafte Bankdaten oder falsche Steuerinformationen können dazu führen, dass Gehälter nicht pünktlich oder fehlerhaft ausgezahlt werden.

- Unstimmigkeiten bei Versicherungen: Falsch eingegebene Sozialversicherungsnummern oder Steuer-IDs können Verzögerungen in der Krankenversicherung oder bei anderen gesetzlichen Meldungen verursachen.

- Fehlende Dokumentationen: Unvollständig erfasste oder fehlende Dokumente erschweren spätere Überprüfungen und können zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Ein fehlerhaftes Onboarding sorgt nicht nur für internen Mehraufwand, sondern führt auch zu Unzufriedenheit bei neuen Mitarbeitenden, wenn es zu Problemen bei der ersten Gehaltsabrechnung oder der Anmeldung bei Sozialversicherungen kommt.

Langsame Prozesse – Verzögerungen durch ineffiziente Abläufe

Neben den Fehlerrisiken führen langsame Prozesse zu weiteren Herausforderungen im Onboarding. Eine unstrukturierte Datenerfassung sorgt dafür, dass neue Mitarbeiter nicht rechtzeitig in die HR-Systeme aufgenommen werden und damit erst verspätet ihre Zugänge zu relevanten Unternehmenssystemen oder wichtigen Schulungen erhalten.

Gerade bei Unternehmen, die auf eine schnelle Einarbeitung angewiesen sind – etwa in Schichtbetrieben oder in Bereichen mit hoher Kundennachfrage – kann eine verzögerte Onboarding-Erfahrung erhebliche negative Folgen haben.

- Verlängerung der Einarbeitungszeit: Neue Mitarbeiter haben keinen direkten Zugriff auf Schulungsunterlagen, Unternehmensrichtlinien oder digitale HR-Plattformen.

- Erhöhte Fehlerquote bei manuellen Eintragungen: Verzögerungen in der Dateneingabe führen oft zu Unklarheiten und weiteren Fehlern in der Personalverwaltung.

- Unzufriedenheit der Mitarbeitenden: Wenn ein neuer Mitarbeiter nicht rechtzeitig ins Unternehmen integriert wird, kann dies zu Frustration führen und den ersten Eindruck negativ beeinflussen.

Besonders für Unternehmen, die auf ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis setzen, sind langsame Onboarding-Prozesse nicht nur ein organisatorisches Problem, sondern auch ein Risikofaktor für die langfristige Mitarbeiterbindung.

Datenschutzanforderungen – Sicherer Umgang mit sensiblen Informationen

Die Erfassung von Mitarbeiterdaten im Rahmen des Onboarding-Prozesses unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen. Unternehmen sind verpflichtet, persönliche Informationen sicher zu speichern und nur befugten Personen den Zugriff zu gewähren. Dennoch zeigt sich in vielen Betrieben, dass der Umgang mit sensiblen Daten nicht immer den höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

- Fehlende Verschlüsselung: Viele HR-Systeme speichern Daten unverschlüsselt oder in Excel-Tabellen, was zu einem erhöhten Datenschutzrisiko führt.

- Unsichere Dokumentenverwaltung: Kopien von Personalausweisen oder Steuerdokumenten werden häufig unsachgemäß gespeichert oder in Papierform aufbewahrt, was zu Datenverlusten führen kann.

- Fehlende Zugriffsrechte: In manchen Unternehmen haben zu viele Mitarbeitende Zugriff auf sensible Onboarding-Dokumente, was gegen Datenschutzbestimmungen verstößt.

Um den Datenschutzanforderungen gerecht zu werden, sollten Unternehmen auf sichere, digitale Lösungen setzen, die den gesamten Onboarding-Prozess strukturiert abbilden. Die Implementierung einer automatisierten Dokumentenerfassung mit integrierten Sicherheitsstandards sorgt dafür, dass Mitarbeiterdaten DSGVO-konform gespeichert und verwaltet werden.

Warum Unternehmen ihre Onboarding-Prozesse optimieren müssen

Der klassische Onboarding-Prozess birgt zahlreiche Herausforderungen, die den Arbeitsalltag von HR-Teams erschweren und zu einer ineffizienten Personalverwaltung führen. Von hohem manuellen Aufwand über Fehlerrisiken bis hin zu langen Bearbeitungszeiten – ineffiziente Prozesse kosten Unternehmen nicht nur wertvolle Zeit, sondern können auch die Mitarbeiterzufriedenheit beeinträchtigen.

Mit der Einführung einer KI-gestützten Automatisierung lassen sich viele dieser Probleme gezielt lösen. Durch den Einsatz einer Onboarding-Software, die auf Künstlicher Intelligenz und automatisierten Workflows basiert, können Mitarbeiterdaten präzise erfasst, validiert und direkt in bestehende HR-Systeme integriert werden. Dies führt zu einer höheren Effizienz, geringeren Fehlerquoten und einer besseren Mitarbeitererfahrung.

Unternehmen, die frühzeitig auf digitale Onboarding-Lösungen setzen, profitieren nicht nur von optimierten Abläufen, sondern stärken auch ihre Arbeitgebermarke durch eine moderne, fehlerfreie und schnelle Einarbeitung neuer Talente.

Der Onboarding-Prozess

Der Onboarding-Prozess umfasst verschiedene Phasen, die wichtig sind, um neue Mitarbeiter erfolgreich in das Unternehmen zu integrieren. Jede Phase spielt eine entscheidende Rolle dabei, den neuen Mitarbeitern zu helfen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden und produktiv zu werden. Ein gut durchdachter Onboarding-Prozess trägt dazu bei, dass neue Mitarbeiter sich willkommen fühlen und schnell in ihre Rolle hineinwachsen können.

Die verschiedenen Phasen des Onboarding-Prozesses

Die verschiedenen Phasen des Onboarding-Prozesses umfassen:

- Die Vorbereitung auf die Ankunft des neuen Mitarbeiters: Hierbei werden alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen. Dazu gehören die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, die Einrichtung von IT-Zugängen und die Planung des ersten Arbeitstages.

- Die Begrüßung und Einführung des neuen Mitarbeiters: Am ersten Tag wird der neue Mitarbeiter offiziell begrüßt und in das Team eingeführt. Dies umfasst oft eine Tour durch das Unternehmen, das Kennenlernen der Kollegen und eine Einführung in die Unternehmenskultur.

- Die Einarbeitung in die Unternehmenskultur und die Prozesse: In dieser Phase lernt der neue Mitarbeiter die spezifischen Arbeitsabläufe, Richtlinien und Werte des Unternehmens kennen. Schulungen und Trainingsprogramme unterstützen die Einarbeitung.

- Die Überwachung von Fortschritten und die Bereitstellung von Feedback: Regelmäßige Check-ins und Feedbackgespräche helfen dabei, den Fortschritt des neuen Mitarbeiters zu überwachen und eventuelle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu adressieren.

- Die kontinuierliche Verbesserung des Onboarding-Prozesses: Nach Abschluss des Onboardings wird der Prozess evaluiert, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und zukünftige Onboardings noch effektiver zu gestalten.

Ein strukturierter Onboarding-Prozess ist entscheidend für die erfolgreiche Integration neuer Mitarbeiter und trägt maßgeblich zur langfristigen Zufriedenheit und Produktivität bei.

Unsere Lösung: KI-gestützte Dokumentenextraktion für effizientes Onboarding

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und automatisierten Workflows lässt sich der Onboarding-Prozess erheblich beschleunigen. Die Implementierung einer KI-gestützten Dokumentenerfassung umfasst folgende Schritte:

1. Analyse der bestehenden Onboarding-Prozesse

Vor der Einführung einer Onboarding-Software analysieren wir die bestehenden Prozesse im Unternehmen. Wichtige Aspekte sind:

- Welche Dokumente müssen von neuen Mitarbeitern eingereicht werden?

- Wie werden die Daten verarbeitet und in die bestehenden HR-Systeme integriert?

- Wo entstehen aktuell Fehlerquellen oder Zeitverzögerungen?

Diese Bestandsaufnahme ermöglicht es, eine maßgeschneiderte Lösung für die automatisierte Datenerfassung zu entwickeln.

2. Implementierung einer KI-gestützten Dokumentenerfassung

Um den Onboarding-Prozess zu optimieren, setzen wir auf eine Kombination aus OCR-Technologie (Optical Character Recognition) und KI-gestützter Mustererkennung:

- Erfassung von Dokumenten: Neue Mitarbeiter fotografieren ihre Ausweisdokumente, Versicherungskarten oder Bankdaten per Smartphone oder Scanner.

- Automatische Extraktion relevanter Daten: Die KI analysiert die Dokumente und erkennt relevante Informationen, wie Name, Adresse, IBAN und Versicherungsnummer.

- Datenvalidierung: Mehrfache Überprüfungen sorgen dafür, dass Fehlereingaben minimiert werden.

- Strukturierte Weiterleitung der Daten: Die extrahierten Informationen werden in ein standardisiertes Datenformat überführt, das automatisch in HR-Systeme wie SAGE Lohn & Gehalt oder digitale Personalakten integriert wird.

3. Workflow-Integration und Automatisierung

Durch den Einsatz von n8n, einer Low-Code-Plattform, können HR-Teams automatisierte Workflows erstellen, die:

- Erfasste Dokumente in das richtige System überführen.

- Daten mit bestehenden Einträgen abgleichen, um doppelte oder fehlerhafte Einträge zu verhindern.

- Automatische Erinnerungen an Mitarbeiter senden, wenn noch Dokumente fehlen.

- Datenschutzrichtlinien einhalten, indem alle Informationen verschlüsselt auf firmeneigenen Servern verarbeitet werden.

Vorteile der KI-gestützten Dokumentenerfassung im Onboarding – Effizienz, Sicherheit und Kostenersparnis

Die Implementierung einer automatisierten Lösung für die Dokumentenerfassung im Onboarding-Prozess bringt Unternehmen zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und OCR-Technologie lassen sich Arbeitsabläufe optimieren, Fehlerquellen reduzieren und die Datenqualität verbessern. Dies führt nicht nur zu einer effizienteren Einarbeitung neuer Mitarbeiter, sondern auch zu einer besseren Mitarbeitererfahrung.

Fehlerminimierung und präzisere Datenqualität

Ein häufiges Problem im Onboarding-Prozess ist die manuelle Eingabe von Mitarbeiterdaten, die oft zu Fehlbuchungen, falschen Versicherungsangaben oder verzögerten Gehaltszahlungen führt. Durch den automatisierten Abgleich mit bestehenden Datenbanken und die intelligente Erfassung relevanter Dokumente werden diese Fehlerrisiken nahezu vollständig eliminiert.

- Gehaltsabrechnungen erfolgen fehlerfrei, da Bankverbindungen und Steuerinformationen automatisch erfasst und überprüft werden.

- Versicherungsanmeldungen laufen reibungslos ab, da die richtigen Sozialversicherungsnummern und Anmeldedaten sicher übermittelt werden.

- Unstimmigkeiten in der Personalakte werden durch die automatische Erkennung und Validierung von Mitarbeiterdokumenten vermieden.

Durch den Einsatz von KI sorgt das Onboarding-System für eine einheitliche, korrekte und fehlerfreie Datenerfassung, die den gesamten Onboarding-Prozess zuverlässiger macht.

Beschleunigte Onboarding-Prozesse durch Automatisierung

Traditionell ist das Onboarding neuer Mitarbeiter mit hohem manuellem Aufwand verbunden. Neue Mitarbeitende müssen zahlreiche Dokumente einreichen, die von HR-Teams gesichtet, validiert und in das HR-System eingetragen werden. Dies kann mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Durch eine KI-gestützte Automatisierung verkürzt sich dieser Prozess erheblich. Relevante Informationen werden in Echtzeit erfasst und sofort in das HR-System integriert. Das bedeutet:

- Neue Mitarbeiter sind bereits am ersten Arbeitstag vollständig in den Systemen registriert.

- HR-Teams sparen wertvolle Zeit, da keine manuelle Dateneingabe mehr erforderlich ist.

- Die Einarbeitung kann sofort beginnen, ohne Verzögerungen durch unvollständige Dokumente.

Die Onboarding-Digitalisierung steigert nicht nur die Effizienz, sondern sorgt auch für eine bessere Planungssicherheit innerhalb des Unternehmens.

Kosteneinsparungen durch automatisierte Workflows

Der manuelle Onboarding-Prozess verursacht erhebliche Personalkosten. HR-Mitarbeiter verbringen oft viele Stunden damit, Daten manuell zu erfassen, zu überprüfen und in verschiedene HR-Systeme zu übertragen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben lassen sich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.

- Reduzierter Arbeitsaufwand für HR-Teams, da viele wiederkehrende Aufgaben entfallen.

- Geringere Fehlerkorrekturen, da die KI fehlerhafte oder fehlende Angaben automatisch erkennt und validiert.

- Höhere Effizienz, da Unternehmen den gesamten Onboarding-Prozess optimieren und bestehende Ressourcen gezielter einsetzen können.

Der Einsatz von Onboarding-Software mit KI-Technologie bietet eine skalierbare Lösung, die besonders für Unternehmen mit hohem Personalbedarf von Vorteil ist.

Nahtlose Integration in bestehende HR-Systeme

Eine der größten Herausforderungen bei der Einführung neuer HR-Technologien ist die Anpassung an bestehende Systeme. Moderne KI-gestützte Onboarding-Lösungen sind jedoch so konzipiert, dass sie sich problemlos in bestehende HR-Software integrieren lassen.

- Automatische Synchronisation mit Lohnabrechnungssoftware wie SAGE Lohn & Gehalt.

- Direkte Datenübertragung in digitale Personalakten ohne manuelle Bearbeitung.

- Verknüpfung mit Zeiterfassungs- und Schichtplanungssystemen, um eine vollständige Mitarbeiterverwaltung zu ermöglichen.

Die Automatisierung des Onboardings sorgt für einen reibungslosen Ablauf, indem alle relevanten Informationen nahtlos zwischen den Systemen ausgetauscht werden.

Verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit durch ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis

Ein strukturierter, effizienter Onboarding-Prozess trägt maßgeblich dazu bei, dass sich neue Mitarbeiter von Anfang an wohlfühlen und schneller in das Unternehmen integrieren.

- Schnellere Bereitstellung von Unternehmenszugängen, E-Mail-Konten und Arbeitsmaterialien.

- Klare Kommunikation aller Onboarding-Aufgaben durch automatisierte Benachrichtigungen und Checklisten.

- Positive Candidate Experience, da neue Mitarbeitende vom ersten Tag an professionell begleitet werden.

Unternehmen, die in eine digitale Onboarding-Lösung investieren, steigern nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern reduzieren auch das Risiko von Frühfluktuation erheblich.

Maximale Sicherheit durch strenge Datenschutzstandards

Der Schutz sensibler Mitarbeiterdaten ist eine zentrale Anforderung in der modernen HR-Verwaltung. Durch den Einsatz von KI-gestützter Dokumentenerfassung können Unternehmen höchste Datenschutzstandards gewährleisten.

- Eigene gehostete Server garantieren eine sichere Speicherung von Personaldaten.

- Verschlüsselte Übertragung aller Dokumente, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

- DSGVO-konforme Datenverarbeitung, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Durch den Einsatz von KI-Technologie im Onboarding-Prozess wird sichergestellt, dass alle erfassten Informationen nur von autorisierten Personen eingesehen werden können und höchste Sicherheitsstandards erfüllt sind.

KI revolutioniert das digitale Onboarding in Unternehmen

Die automatisierte Dokumentenerfassung im Onboarding bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz von KI werden Fehlerrisiken minimiert, der Onboarding-Prozess beschleunigt und wertvolle HR-Ressourcen effizienter genutzt.

Die nahtlose Integration in bestehende Systeme, die erhöhte Sicherheit sowie die verbesserte Mitarbeitererfahrung machen diese Lösung zu einem unverzichtbaren Bestandteil der modernen Personalverwaltung.

Unternehmen, die ihre Onboarding-Prozesse mit KI-Technologie optimieren, profitieren nicht nur von einer besseren Datenqualität, sondern auch von höherer Produktivität und langfristig zufriedeneren Mitarbeitenden.

Wer jetzt auf digitale Onboarding-Lösungen setzt, sichert sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Arbeitswelt der Zukunft.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur automatisierten Dokumentenerfassung im Onboarding

Welche Technologien werden für die automatisierte Dokumentenerfassung genutzt?

Die automatisierte Dokumentenerfassung im Onboarding-Prozess basiert auf einer Kombination aus OCR-Technologie, KI-gestützter Mustererkennung und automatisierten Workflows.

Diese modernen Tools ermöglichen die schnelle und fehlerfreie Erfassung von Dokumenten wie Personalausweisen, Bankdaten oder Versicherungsnachweisen. Dabei werden relevante Informationen automatisch ausgelesen, validiert und in das entsprechende Onboarding-Tool oder das HR-System übertragen.

Diese Onboarding-Softwarelösungen reduzieren nicht nur den Zeitaufwand, sondern verbessern auch die Datenqualität, da manuelle Eingabefehler vermieden werden.

Besonders für Unternehmen, die verstärkt auf Remote Onboarding setzen, ist diese Lösung essenziell, um neue Mitarbeiter effizient in die bestehenden Arbeitsprozesse zu integrieren.

Wie verbessert die KI den Onboarding-Prozess?

Der Einsatz von KI-Technologie im Mitarbeiter-Onboarding optimiert den gesamten Ablauf und sorgt für eine reibungslosere Erfahrung. HR-Teams profitieren von einer schnelleren Verarbeitung der Bewerber- und Mitarbeiterdokumente, wodurch sich der gesamte Onboarding-Prozess erheblich beschleunigt.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

- Automatische Datenerfassung und -verarbeitung, wodurch die manuelle Eingabe entfällt.

- Geringere Fehlerquote, da die KI-gestützte Lösung fehlerhafte oder unvollständige Informationen sofort erkennt.

- Effizienzsteigerung, da sich Führungskräfte und HR-Teams stärker auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

- Verbesserte Onboarding-Erfahrung für neue Mitarbeitende, die nicht mehr auf eine langwierige Datenverarbeitung warten müssen.

Unternehmen, die auf KI-gestützte Onboarding-Softwarelösungen setzen, ermöglichen eine moderne, digitale Einarbeitung und schaffen ein professionelles Onboarding-Erlebnis, das auch die langfristige Mitarbeiterbindung stärkt.

Ist die Lösung an verschiedene Unternehmen anpassbar?

Ja, die automatisierte Dokumentenerfassung ist flexibel und lässt sich an die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen anpassen.

Ob im Personalwesen, Einzelhandel, Gesundheitswesen oder produzierenden Unternehmen – die Mitarbeiter-Onboarding-Software kann so konfiguriert werden, dass sie exakt auf die Anforderungen und internen HR-Prozesse des Unternehmens zugeschnitten ist.

Zusätzlich können Unternehmen ihre eigenen Onboarding-Checklisten, Schulungen und Workflows in die Software einbinden, um eine individuelle Onboarding-Erfahrung zu gestalten.

Dies sorgt für eine höhere Effizienz, klare Prozesse und eine optimale Einarbeitung neuer Mitarbeitender.

Durch modulare Erweiterungen lassen sich zudem zusätzliche Funktionen integrieren, etwa Chatbots, die Onboarding-Aufgaben unterstützen, oder automatisierte Erinnerungen, um willkommens E-Mails zu versenden.

Wie sicher sind die erfassten Daten?

Die Sicherheit personenbezogener Daten spielt eine entscheidende Rolle im digitalen Onboarding. Unsere Lösung stellt sicher, dass alle Mitarbeiterdaten gemäß den höchsten Datenschutzrichtlinien verarbeitet werden.

- Eigene gehostete Server garantieren, dass keine sensiblen Daten in unsicheren Cloud-Umgebungen gespeichert werden.

- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für den Schutz aller erfassten Informationen.

- DSGVO-Konformität gewährleistet, dass alle Datenschutzvorgaben eingehalten werden.

- Zugriffsrechte und Nutzerverwaltung stellen sicher, dass nur berechtigte Personen Einsicht in relevante Daten erhalten.

Gerade in Zeiten von Remote Work und Home Office ist es essenziell, dass Onboarding-Softwarelösungen höchsten Sicherheitsstandards entsprechen, um sensible Mitarbeiterinformationen zuverlässig zu schützen.

Welche HR-Systeme können integriert werden?

Unsere KI-gestützte Onboarding-Lösung lässt sich nahtlos in bestehende HR-Systeme integrieren. Dazu gehören:

- SAGE Lohn & Gehalt für eine automatisierte Gehaltsabrechnung.

- Digitale Personalakten, in denen alle relevanten Mitarbeiterinformationen gespeichert werden.

- HR-Tools zur Zeiterfassung, Mitarbeiterverwaltung und Einarbeitungsprozesse.

- Onboarding-Checklisten, die automatisch mit den erledigten Schritten aktualisiert werden.

Durch die Integration in bestehende Softwarelösungen entsteht eine zentrale Plattform, die sämtliche Prozesse des Mitarbeiter-Onboardings effizient verwaltet und optimiert.

Unternehmen können ihre individuellen Workflows abbilden und den gesamten Onboarding-Prozess von der Datenerfassung bis zur Einarbeitung digital steuern.

Fazit: Effizientes Onboarding durch Automatisierung

Die automatisierte Dokumentenerfassung revolutioniert den Onboarding-Prozess und bietet Unternehmen eine effektive Möglichkeit, Datenqualität, Effizienz und Datensicherheit zu optimieren.

Der Einsatz von KI und automatisierten Workflows sorgt für eine schnelle Einarbeitung neuer Mitarbeiter, reduziert den manuellen Aufwand und schafft eine zukunftssichere Lösung für HR-Abteilungen.

Durch den gezielten Einsatz von Technologie wird das Onboarding-Erlebnis nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für HR-Teams erheblich verbessert.

Unternehmen, die frühzeitig auf automatisierte Lösungen setzen, profitieren langfristig von einer effizienten, fehlerfreien und kostensparenden Personalverwaltung.